「我に才略無く我に奇無し。常に衆言を聴きて宜しきところに従ふ」。この言葉は、幕末の「四賢候」の一人に数えられた名君、越前福井藩主・松平春嶽(慶永)の、政治家としての信念そのものでした。彼は、徳川将軍家の血を引く高貴な生まれでありながら、決して独断に走らず、常に広く意見を求め、最も道理にかなった策を採用する、謙虚で合理的なリーダーでした。この記事では、藩政改革、国政、そして教育の分野で多大な功績を残し、新元号「明治」の提案者ともなった、この賢君の生涯と哲学を、その名言と共に深く掘り下げていきます。

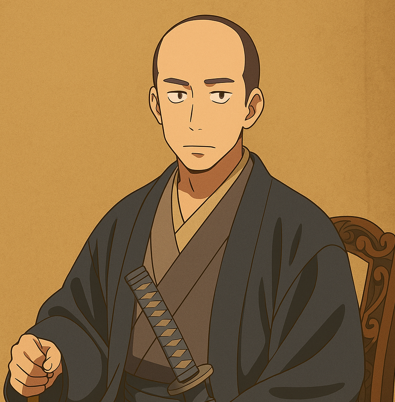

松平春嶽とは:衆言を聴く徳川の名門

松平春嶽は、幕末の大名の中でも、特にバランス感覚に優れた穏健な現実主義者でした。彼は、幕府の権威が揺らぐ中で、頑迷な佐幕でも過激な倒幕でもなく、朝廷と幕府が協調して国難にあたる「公武合体」の道を、粘り強く模索し続けました。彼のリーダーシップの源泉は、自らの才能を誇示することなく、家臣や他藩の賢人たちの声に真摯に耳を傾ける、その謙虚な姿勢にありました。この「衆議」を重んじる姿勢こそが、彼を「賢候」たらしめた最大の理由だったのです。

御三卿からの養子、若き藩主へ

1828年、徳川御三卿の一つ、田安徳川家の八男として生まれた春嶽は、時の将軍・徳川家慶の従弟にあたります。当初は他家への養子が決まっていましたが、福井藩主の急死により、1838年、わずか10歳で名門・越前松平家の家督を継ぐことになりました。元服して将軍・家慶から一字を拝領し、「慶永(よしなが)」と名乗ります。若くして大藩の藩主となった彼でしたが、その器は決して「お飾り」ではありませんでした。

藩政改革と人材登用:賢候の辣腕

藩主就任直後、春嶽は自らが先頭に立ち、大胆な藩政改革に着手します。

財政再建と教育改革

当時の福井藩は、九十万両という莫大な借金を抱え、財政は破綻寸前でした。春嶽は、まず全藩士の俸禄を3年間半減させ、自らの経費も5年間にわたって抑制するという、痛みを伴う改革を断行。財政の健全化を図りました。同時に、彼は未来への投資を怠りませんでした。藩校「明道館」を設立し、教育の振興に力を注ぎます。この明道館からは、後に多くの逸材が輩出され、今日の福井県が全国トップクラスの学力水準を誇る、その文化的土壌を築いたとも言われています。

横井小楠の招聘

彼の最も特筆すべき功績の一つが、その卓越した人材登用術です。彼は、熊本藩から、当代随一の思想家であった横井小楠を、三顧の礼をもって政治顧問として招聘しました。他藩の浪人を、自藩の家老より高い地位に据えるという、身分制度が絶対であった当時では考えられない異例の抜擢でした。この決断は、彼の「衆言を聴く」という信念と、才能ある者を身分に関係なく重んじる、先進的な姿勢を象徴しています。

国政への奔走:徳川慶喜との関係

春嶽は、藩政に留まらず、国政においてもその手腕を発揮します。彼は、最後まで徳川家の存続を願い、その中心人物として、一橋慶喜(後の徳川慶喜)を支え続けました。

将軍継嗣問題と安政の大獄

十三代将軍・家定の跡継ぎ問題が浮上すると、春嶽は島津斉彬らと共に、英明で知られた一橋慶喜を次期将軍に強く推します。しかし、これは大老・井伊直弼との深刻な対立を招き、結果として春嶽は「安政の大獄」に連座。隠居・謹慎処分に追い込まれてしまいました。

裏切りを超えた公人の姿勢

井伊直弼の死後、政界に復帰した春嶽は、政事総裁職として、将軍後見職となった慶喜を補佐します。しかし、公武合体の象徴であった「参与会議」において、慶喜は突如として春嶽らを罵倒し、会議を意図的に解散させるという、裏切りともいえる行動に出ます。常人ならば激怒し、袂を分かつところでしょう。しかし、春嶽は違いました。彼は、個人的な好き嫌いや感情で態度を変えることなく、その後も「徳川家を守る」という大局的な観点から、慶喜を支え、新政府との交渉に尽力し続けたのです。彼の行動は、常に私情を超えた、「公人」としてのものでした。

「明治」の提案者として

王政復古の大号令により、江戸幕府が終焉を迎えた後も、春嶽の役割は終わりませんでした。

新政府での役割と早々の引退

新政府では、内国事務総督などの要職に就きますが、彼は早々に全ての官職を辞し、潔く政治の第一線から身を引きました。権力に固執しない、彼の清廉な人柄がうかがえます。

新しい時代の名を提案

彼が後世に残した最大の功績の一つが、新元号の提案です。明治新政府が新しい元号を決める際、いくつかの候補の中から、中国の古典『易経』にある「聖人南面して天下を聴き、明に嚮(むか)ひて治む」という一節から採った「明治」を、春嶽が強く推し、採用されたと伝えられています。「明るい方に向かって世が治まる」という、新しい時代への希望が込められたこの元号は、まさに彼の理想そのものでした。

松平春嶽の名言:謙虚なるリーダーの哲学

彼の座右の銘ともいえるこの言葉は、彼の政治姿勢の全てを物語っています。

「我に才略無く我に奇無し。常に衆言を聴きて宜しきところに従ふ」

(現代語訳)

私には、特別な才能や、奇抜な策略などありはしない。ただ常に、多くの人々の意見に耳を傾け、その中で最も良いと思われるものに従うだけである。

この言葉には、彼の深い謙虚さと、同時に極めて合理的なリーダーシップ論が込められています。彼は、一人の君主の才能には限界があることを知っていました。だからこそ、多くの人々の知恵を集め、その中から最善の答えを導き出す「衆議」こそが、組織を正しい方向へ導くと信じていたのです。これは、自己の能力を過信し、独断に陥りがちなリーダーへの、時代を超えた警句と言えるでしょう。

まとめ:未来への扉を開いた賢君

松平春嶽は、幕末という混沌の時代にあって、常に冷静な視点を失わず、最も現実的な道を模索し続けた、稀有なリーダーでした。高貴な生まれでありながら、決して驕ることなく、身分や藩の垣根を越えて賢人の言葉に耳を傾け、その知恵を国のために活かそうとしました。彼は、革命家ではありませんでしたが、藩政改革、人材育成、そして「明治」という新しい時代の名付け親として、日本の未来への扉を、確かに開いた人物でした。彼の「衆言を聴く」という姿勢は、多様性が求められる現代のリーダーにとって、最も重要な指針の一つであり続けるでしょう。

この記事を読んでいただきありがとうございました。