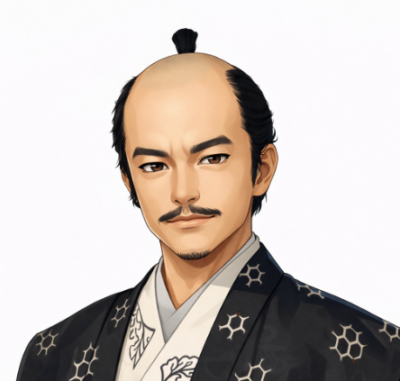

戦国時代の終息を迎えることなく、幾多の戦いを繰り広げた武将たち。彼らの人生には、名誉と栄光を求めて生きた者もいれば、破れた者も多くいました。特に、最後に残した言葉――それは、単なる死の直前の言葉ではなく、彼らの生き様と心情が表れたものです。三村元親もその一人です。

元親は、備中の大名として宇喜多直家との戦いに身を捧げ、彼の生涯は戦の連続でした。戦績は思わしくなく、最終的には毛利氏によって滅ぼされることとなりますが、その死を迎える直前に残した辞世の句には、彼の心の葛藤や戦国時代に生きる武士の哀しみが色濃く反映されています。

辞世の句の背景

元親は、備中の国を支配していた三村家の次男として生まれました。彼の家族は、戦国時代の動乱の中で数多くの抗争に巻き込まれました。特に、彼が直家との戦いに関わるようになった経緯には深い背景があります。備中において大きな勢力を持っていた宇喜多直家との闘争は、元親の人生において最も重大な出来事であり、戦の巧者として知られた直家に幾度となく敗北を喫しました。

その後、元親は毛利氏に助けられながらも、次第に宇喜多家との戦いで劣勢に立たされ、ついには自らの領土を失い、ついに毛利氏から離反し、織田信長に味方することとなります。しかし、この決断が彼にとって運命の分かれ道となり、最終的には毛利軍に滅ぼされることとなったのです。

辞世の句に込められた思い

元親が切腹を決意したその時、彼は一切の栄光を捨て去り、ただ己の死を迎え入れる決意を固めていました。彼が最後に残した辞世の句は、非常に深い意味を持つものでした。

- 「思いしれ 行き帰るべき 道もなし 本のまことを 其侭にして」

- 「人という 名をかる程や 末の露 消えてぞ帰る 本の雫に」

この歌の中で元親は、自らの命の儚さを感じ取り、戦いの果てにたどり着いた「無常」を詠んでいます。「本のまことを 其侭にして」という一節は、真実を追い求め、何もかもが流れゆくままにすべてを受け入れようとする心境を表しています。また、「末の露 消えてぞ帰る」という言葉からは、命の短さとともに、個人の存在がどれほど小さなものであったかを感じ取ることができます。

元親の言葉は、戦国武将としての名誉とともに生き、死ぬことが宿命であった彼の心情を明確に表現しています。名誉や栄光を求めた生き様の末に、最終的に「本の雫」、つまり無常の中に自分の存在が消えゆく様を認める姿勢は、極限の人間の思索とも言えるでしょう。

現代に生きる私たちへの教訓

三村元親の辞世の句から学べることは、現代を生きる私たちにも深い教訓を与えてくれます。彼の言葉に込められた「無常」の概念、そして「名誉」とは何かという問いかけは、現代の私たちにも非常に大きな示唆を与えるものです。

現代社会では、名誉や成功を追い求めるあまり、時として自分を見失ってしまうことがあります。しかし、元親のように、どれだけ戦い続けても、最終的に命は無常であり、栄光も一瞬で消え去るものだという真実を受け入れることこそが、より深い心の平穏をもたらすのかもしれません。彼の言葉は、私たちにとって「何のために生き、何のために戦うのか」という根本的な問いを投げかけているように感じられます。

また、元親の辞世の句は、人間の儚さとともに、「本のまこと」――すなわち真実を追求し、最期を迎えるその姿勢が、どれほど尊いものであるかを教えてくれます。今日の私たちも、自分の人生における「本のまこと」を追い求め、何を持って自らを終わらせるのかを真摯に考えるべきではないでしょうか。

結びに

戦国時代の激動の中で、命を懸けた戦いを繰り広げた三村元親。その死を前にして詠んだ辞世の句は、単なる戦の結果を超え、人間としての深い思索が込められています。彼の生き様とその最期の言葉は、私たちに「無常」を理解し、誠実に生きることの大切さを教えてくれます。

この記事を読んでいただき、ありがとうございました。