戦国時代の中国地方、備中国(現在の岡山県西部)に勢力を張った名門・三村氏。その最後の当主となったのが、三村元親(みむら もとちか)です。父・家親を宇喜多直家の謀略によって暗殺され、若くして家督を継いだ元親は、父の仇討ちと家の存続を賭け、西の毛利氏、東の織田氏という二つの巨大勢力の狭間で翻弄される、過酷な運命を辿りました。

最後は、毛利・宇喜多連合軍によって本拠地・備中松山城を攻め滅ぼされ、若くして自害に追い込まれます。その無念さから、元親は「うらみても うらみても猶…」という、激しい恨みを詠んだ辞世の句を残したとも伝えられています。しかし、一方で、それとは全く対照的な、人生の儚さと自然への回帰を静かに詠んだ、深い達観の境地を示す以下の句もまた、元親の辞世として伝わっているのです。

人といふ 名をかる程や 末(すゑ)の露(つゆ)消えてぞ帰る 本の雫に

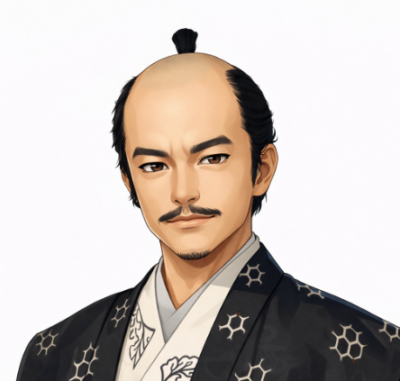

毛利と織田に翻弄された備中の雄:三村元親

三村元親は、備中国の有力な戦国大名であった三村家親(いえちか)の子として生まれました。父・家親は、中国地方の覇者・毛利元就と同盟を結び、備前国(岡山県南東部)の浦上氏や、その家臣でありながら下剋上を狙う宇喜多直家らと激しく争い、備中・備後(広島県東部)一帯に勢力を拡大していました。

しかし、永禄9年(1566年)、頼りにしていた父・家親は、宇喜多直家の放った刺客によって鉄砲で狙撃され、暗殺されてしまいます。若くして家督を継ぐことになった元親は、父の仇である宇喜多直家への復讐を胸に誓い、引き続き毛利氏の支援を受けながら、宇喜多氏との間で激しい戦いを繰り広げました。

一時は宇喜多方を圧倒し、備前国にまで攻め込む勢いを見せた元親でしたが、毛利氏と宇喜多氏が和睦するなど、周辺の政治情勢は目まぐるしく変化します。次第に毛利氏との関係が悪化し、孤立感を深めた元親は、家の生き残りを賭けて大きな決断を下します。当時、破竹の勢いで天下統一を進めていた織田信長に接近し、毛利氏から離反して織田方につくという、危険な賭けに出たのです。

しかし、この決断が、結果的に元親と三村氏の運命を決定づけることになります。元親の離反に激怒した毛利氏は、当主・毛利輝元(てるもと)のもと、その叔父であり知略で名高い小早川隆景(こばやかわ たかかげ)を総大将として、三村氏討伐の大軍を派遣します。さらに、皮肉なことに、かつての宿敵であり父の仇であった宇喜多直家も毛利方としてこの戦いに加わり、三村氏は毛利・宇喜多連合軍という圧倒的に強大な敵と対峙することになったのです。

備中松山城の戦いと、若き当主の最期

天正3年(1575年)、毛利・宇喜多連合軍は、三村元親の本拠地であり、日本三大山城の一つに数えられる名城・備中松山城(現在の岡山県高梁市)を包囲します。元親は、標高430mの臥牛山(がぎゅうさん)全体を要塞化した天然の要害である松山城に籠城し、織田信長からの援軍を待ちながら、徹底抗戦の構えを見せました。

元親と城兵たちは、約半年間にわたり、数で圧倒的に勝る毛利・宇喜多連合軍の猛攻をよく凌ぎ、奮戦を続けました。しかし、毛利方の小早川隆景による巧みな兵糧攻め(補給路の遮断)と、城内からの裏切り者(元親の叔父・三村親成とも言われる)の出現によって、城内の食料は次第に尽き、兵士たちの士気も低下していきます。そして、最後まで期待していた織田信長からの援軍も、石山本願寺との戦い(石山合戦)などに兵力を割かれていたためか、間に合うことはありませんでした。

全ての望みが絶たれ、もはやこれまでと悟った三村元親は、城内に残る家臣や兵士たちの助命を条件として、毛利方に降伏することを決意。城内にある安国寺(あんこくじ)において、妻子ら一族と共に自害して果てました。その正確な享年は不明ですが、20代後半から30代前半であったと考えられています。この元親の死により、備中に勢力を誇った名門・三村氏は、歴史の表舞台から姿を消すことになりました。

辞世の句に込められた露と雫、自然への回帰

父の仇討ちを果たせず、毛利と織田という二つの巨大な勢力に翻弄され、最後は裏切りにも遭って若くして自害に追い込まれた三村元親。その無念さはいかばかりであったでしょう。有名な「うらみても うらみても猶…」という辞世の句は、そうした激しい恨みと無念の情を直接的に表現したものとされています。

しかし、それとは別にもう一つ、今回ご紹介する「人といふ 名をかる程や 末の露 消えてぞ帰る 本の雫に」という、全く異なる心境を示す句も、元親の辞世として伝えられています。

「『人間』という名を借りて、この世に仮(かり)そめに存在しているに過ぎない、この私の身は、結局のところ、草葉の末(すえ)に宿り、朝の光と共に消えゆく一滴の露(つゆ)のようなものだ。その露がはかなく消えて、元々あった場所(=天からの恵みである一滴の雫、すなわち生命の根源、大いなる自然)へと還っていくように、私もまた、ただ自然の摂理に従って、元の場所へと静かに帰っていくだけなのだなあ」。

この句には、人生や人間の存在そのものに対する、深く静かな無常観が流れています。「人といふ名をかる程や」という表現は、人間としての自我や社会的地位、名誉といったものが、実は一時的な「借り物」であり、本質的なものではないという認識を示しています。そして、「末の露」という美しい比喩は、その存在がいかに儚く、はかなく消えやすいものであるかを象徴しています。

しかし、この句には単なる虚無感や絶望だけが漂っているわけではありません。「消えてぞ帰る 本の雫に」という結びには、死を恐ろしい終わりとしてではなく、生命が生まれた根源、あるいは宇宙や自然といった、より大きく本来的な存在(本の雫)へと還っていく、自然で穏やかなプロセスとして受け入れている様子が見て取れます。そこには、むしろ自然の大きな循環の中に自らを位置づけることによって得られる、ある種の安らぎや、全てを達観した境地が感じられます。

激しい恨みを詠んだとされる句と、この静かな達観を詠んだ句。どちらが元親の真実に近いのか、あるいは最期の瞬間に心境が変化したのか、今となっては知る由もありません。しかし、若くして多くの苦難を経験し、非業の最期を遂げた元親が、人生の儚さと、死を自然への回帰として見つめる、このような哲学的、あるいは宗教的な境地にまで思いを至らせていた可能性は十分に考えられます。その心の深さと複雑さがうかがえる、味わい深い一句です。

人生や物事の捉え方について

巨大な勢力に翻弄され、若くして滅びの運命を迎えた三村元親。その最期に詠まれたとされる達観の句は、変化が激しく、不確実な現代を生きる私たちにも、人生や物事の捉え方について、多くの示唆を与えてくれます。

- 人生の儚さ(末の露)を受け入れ、今を大切にする: 私たちの人生もまた、長い歴史や広大な宇宙から見れば「末の露」のようにはかない存在です。その有限性、儚さを深く認識することは、死への恐怖を和らげると同時に、与えられた「今」という時間を、より大切に、より意味深く生きようとする意識へと繋がるかもしれません。

- 物事の根源(本の雫)に立ち返り、本質を見つめる: 日々の出来事や目先の利益・不利益にとらわれず、時には物事の始まりや本質、あるいは自分自身の存在の根源(ルーツ、価値観、生命そのものなど)に立ち返って考えてみること。それは、複雑な問題をシンプルに捉え直し、進むべき方向性や、本当に大切なものを見出すための助けとなります。

- 死を自然なプロセスとして穏やかに捉える死生観: 死を忌むべき終わりとしてだけ捉えるのではなく、生命の大きな循環の一部、「本の雫」に還る自然なプロセスとして捉えることで、より穏やかな気持ちで死生観と向き合える可能性があります。それは、終末期医療やグリーフケアなど、現代的な課題にも通じる視点かもしれません。

- 肩書きや立場(人といふ名)は仮初めと知り、本質を生きる: 社会的な地位や役職、あるいは他者からの評価といった「名」は、時に私たちを飾り立て、また時には縛り付けます。しかし、それらが本質的な自分自身ではなく、一時的な「借り物」に過ぎないと認識することで、外部の評価に一喜一憂せず、より自由で、自分らしい本質的な生き方を追求できるかもしれません。

- 達観がもたらす心の平静と強さ: 困難な状況や理不尽な出来事に直面したとき、感情的に反応するだけでなく、一歩引いて物事を大きく捉え、達観した視点を持つこと。それは、心の動揺を抑え、冷静な判断力を保ち、困難な現実を受け入れる精神的な強さをもたらしてくれることがあります。

父の仇討ちと家の再興を願いながらも、戦国の巨大な勢力の波に呑まれ、若くしてその生涯を閉じた備中の雄、三村元親。その最期に遺されたとされるこの辞世の句は、激しい恨みとは対照的に、人生の儚さと、死を自然への穏やかな回帰として静かに受け入れる、若き武将が到達した深い諦観の境地を示しています。「末の露」が「本の雫」へと還るように、ただ自然の理に従って消えゆく――その静かな悟りは、時代を超えて私たちの心に響き、人生と死、そして存在の意味について、深く思いを巡らせるきっかけを与えてくれます。

この記事を読んでいただきありがとうございました。