戦国武将 名言集

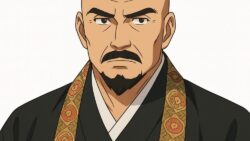

戦国武将 名言集 成功の鍵は「自分の限界」を知ること——戦国軍師・太原雪斎の金言

「おのれの才がたかが知れたものと、観じきってしまえば、無限に外の知恵というものが入ってくるものだ。」これは、戦国時代の名僧であり、今川義元の軍師としても知られる太原雪斎の言葉です。自身の才能を過信せず、謙虚に学び続けることの重要性を説いたこ...

戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  幕末の人物

幕末の人物  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  幕末の人物

幕末の人物  幕末の人物

幕末の人物  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  幕末の人物

幕末の人物  幕末の人物

幕末の人物  幕末の人物

幕末の人物  幕末の人物

幕末の人物  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 辞世の句

戦国武将 辞世の句  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集  戦国武将 名言集

戦国武将 名言集