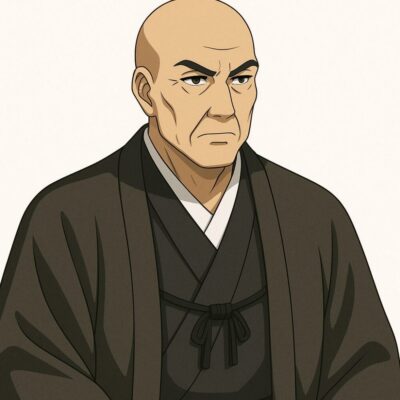

戦国の世は、強者が天下を制し、弱者が淘汰される、まさに弱肉強食の時代でした。多くの大名家が興亡を繰り返し、その中で新たな秩序が築かれていきました。しかし、その激流の中にあって、代々受け継がれてきた家柄と、但馬の地に根差した誇りを守り抜こうとした武将がいます。それが、山名祐豊です。室町幕府の守護大名として栄華を誇った山名家にあって、祐豊は混迷の時代を生き抜き、但馬の守護としての責務を全うしようとしました。その生涯は、華々しい勝利ばかりではなかったかもしれません。しかし、祐豊の生き様には、私たち現代の心にも深く響く、揺るぎない「矜持」と、但馬への「愛」が宿っていました。この物語は、時代の波に抗いながらも、己の信念を曲げずに生きた一人の戦国大名の魂の記録です。

名門の宿命と但馬の守護

山名祐豊は、室町幕府において四職家の一つに数えられ、但馬・因幡・備後など広大な領地を支配した名門、山名家の当主として生まれました。代々受け継がれてきた格式と、守護大名としての重責は、祐豊に並々ならぬ覚悟を迫るものでした。戦国の世に入り、中央の権威が失墜し、下剋上が横行する中で、山名家もまた、多くの試練に直面します。細川氏との抗争、そして領国における国人衆の台頭は、但馬の守護としての祐豊の統治を揺るがしかねないものでした。しかし、祐豊は、名門の当主としての誇りを胸に、これらの困難に立ち向かいました。

祐豊は、但馬の地を安定させるため、内政の充実に努めました。領民の暮らしを守り、但馬の豊かな自然と共に生きる人々にとって、山名家はまさに心の拠り所であったに違いありません。また、祐豊は、文化人としても優れた一面を持っていました。和歌や茶道にも深く通じ、荒々しい戦乱の世にあって、雅な心持ちを失うことはありませんでした。その教養は、家臣たちにも影響を与え、山名家の領国には独自の文化が花開きました。祐豊は、武力だけでなく、知性と文化の力でもって、但馬の地を治めようとしたのです。山名祐豊にとって、但馬の地は単なる領土ではなく、自らのルーツであり、守り抜くべき大切な故郷でした。

毛利と織田の狭間で

但馬の地は、日本の中心に位置し、毛利氏や織田氏といった新興の大勢力に挟まれる形で存在していました。山名祐豊は、これらの強大な勢力との間で、巧みな外交手腕を発揮し、但馬の独立を保とうとしました。毛利元就との同盟は、織田信長の勢力拡大に対抗するための、祐豊の苦渋の決断であったかもしれません。毛利氏の支援を得ることで、山名家は一時的にその勢力を維持することができました。しかし、時代の流れは、祐豊が望む方向へは進みませんでした。

織田信長が中国地方への侵攻を開始し、羽柴秀吉が但馬へと迫ると、山名祐豊は再び厳しい選択を迫られます。毛利氏との関係を維持しつつも、信長の圧倒的な軍事力を前に、但馬の存続を第一に考える必要がありました。祐豊は、時に織田氏に降伏し、時に毛利氏と結び、まるで綱渡りのような外交を展開しました。それは、自らの保身のためではなく、但馬の民と、先祖代々受け継がれてきた山名家の存続のためでした。祐豊の心の中には、常に但馬への深い責任感と、名門としての誇りが燃え盛っていたことでしょう。しかし、その努力もむなしく、但馬は次第に織田氏の勢力下に組み込まれていくことになります。

但馬を愛した守護の終焉

天正8年(1580年)、羽柴秀吉による但馬侵攻は熾烈を極めました。山名祐豊は、但馬の守護としての最後の抵抗を試みますが、多勢に無勢、居城である有子山城も落城寸前に追い込まれます。祐豊は、最後の最後まで但馬の地と山名家を守るために奮戦しましたが、ついに秀吉に降伏することとなります。長きにわたり但馬を治めてきた山名家にとって、これは屈辱的な結末であったに違いありません。しかし、祐豊は、降伏という選択が、但馬の民の命を守り、山名家の血筋を絶やさないための、苦渋の決断であったことを知っていました。

その後、山名祐豊は、但馬の地を離れ、各地を転々とすることになります。故郷を追われた祐豊の心には、深い無念があったことでしょう。それでも、祐豊は、但馬の平穏を願い、その後の人生を静かに過ごしました。天正14年(1586年)、山名祐豊はその生涯を閉じました。但馬の戦国大名としての祐豊の治世は、強大な勢力に翻弄される中で、多くの苦難を伴うものでした。しかし、祐豊は、名門の当主としての誇りと、但馬への深い愛情を胸に、最後までその責務を全うしようとしました。祐豊の生き様は、戦国の世にあって、単なる武力だけではない、人間としての尊厳と、故郷を愛する心の強さを私たちに教えてくれます。

誇り高き但馬の守護の記憶

山名祐豊の生涯は、まさに戦国の悲哀を体現するものでした。しかし、その生きた時代、そしてその最期には、人間が持つ深い情愛と、揺るぎない誇りという、尊い輝きが宿っていました。祐豊は、激動の戦国時代にあって、己の信じた「矜持」を貫き通し、但馬の民と、先祖代々受け継がれてきた山名家のために、自らの全てを捧げました。その生き様は、現代を生きる私たちにとっても、困難に直面した時に、いかに自らの信念を貫くかという、大切な示唆を与えてくれます。

祐豊の人生は、名門の当主としての重圧と、時代の波に翻弄される苦悩に満ちたものでした。しかし、祐豊は、見返りを求めず、ひたすらに但馬の安寧を願い、その文化を守り続けました。その姿は、歴史の闇に埋もれることなく、但馬の地に咲いた一輪の誇り高き花として、静かに、しかし力強く輝き続けています。山名祐豊は、決して天下統一の夢を追った大名ではありませんでしたが、その魂の輝きは、時を超えて私たちの心に深く響き渡るのです。

この記事を読んでいただきありがとうございました。