権力と美意識

安土桃山時代、武力で天下を統一し、日本の歴史を大きく動かした稀代の人物、豊臣秀吉。彼は、権力への並外れた執着と、戦略的な思考力を持っていました。その一方で、文化的な側面にも強い関心を持ち、特に茶の湯を深く愛好しました。秀吉は、茶の湯を政治や外交の場として巧みに利用し、大名や公家を招いた盛大な茶会を度々開きました。

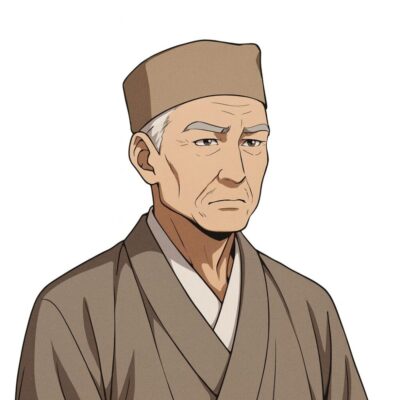

そんな豊臣秀吉が傾倒し、日本の文化に絶大な影響を与えた人物がいました。茶の湯の大成者、千利休です。秀吉は、利休の茶の湯の才能と、その美意識を高く評価し、彼を自身の傍らに置きました。利休を自身の茶頭(さどう)とし、茶の湯に関する一切を取り仕切らせました。秀吉にとって、利休は単なる茶人ではなく、自身の文化的な側面を担う重要な人物であり、時には「師」として、あるいは「友人」として接した側面もありました。

わび茶の大成、その影響力

千利休は、堺の裕福な豪商の家に生まれ、幼い頃から茶の湯を学びました。彼は、従来の華やかな茶の湯に対し、簡素さの中に真の美を見出す「わび茶」の精神を究め、これを大成させました。彼の持つ独自の美意識は、茶室、茶器、そして茶を点てる作法といったあらゆる面に反映され、日本の文化に絶大な影響を与えました。

千利休は、豊臣秀吉に仕え、その傍らで茶頭として活躍しました。秀吉に茶の湯の精神や作法を教え、その文化的な活動に影響を与えました。秀吉が主催する茶会は、利休の演出によって格調高く、芸術的なものとなり、政治的な交渉の場としても重要な役割を果たしました。利休は、秀吉からの「師」としての尊敬や、「友人」としての信頼を得ていた一方で、自らの美意識を貫く強い意志を持っていたことも示唆されています。

互いを認め合った関係

豊臣秀吉と千利休の間には、単なる主従関係を超えた、「師弟・友情関係」とも呼べる深い絆が存在していました。秀吉は、利休から茶の湯の精神や美意識を学び、自身の文化的な造詣を深めました。利休もまた、秀吉の絶大な権力と影響力のもとで、自らの茶の湯を天下に広め、わび茶を確立しました。彼らは、互いの才能と人間性を認め合い、政治と文化という異なる世界に生きながら、「師弟」として、あるいは「友人」として高みで交錯しました。

秀吉が利休に与えた具体的な指示や、期待を示すエピソードは数多く残されています。黄金の茶室を造らせたかと思えば、聚楽第での盛大な茶会を利休に任せるなど、秀吉は利休の才能をあらゆる場面で活用しました。利休もまた、秀吉に茶の湯を教え、その美意識や考え方に影響を与えました。茶室の設計、茶器の選択、茶会の演出などを通して、利休は自身のわび茶の世界観を表現しようとしました。

しかし、高みで交錯した彼らの関係性には、権力者である秀吉と、自らの美意識を貫く求道者である利休という立場の違いによる、危うさも含まれていました。

なぜ、決裂は起きたのか

豊臣秀吉の権力が強大になるにつれて、千利休との関係性は徐々に変化していったと言われています。秀吉は、天下人として豪華絢爛な文化を好むようになり、利休のわび茶の精神との間に乖離が生じてきました。

なぜ、彼らの「師弟・友情関係」が決裂し、千利休が切腹を命じられるという悲劇的な最期を迎えたのか。その理由については様々な説が唱えられており、歴史上の大きな謎の一つとなっています。秀吉の権力が強大になるにつれて、利休の存在が秀吉にとって疎ましいものとなった、利休の自らの美意識を貫く強い意志が、秀吉の意に反することが増えた、利休が茶器の売買などで莫大な財を成し、その影響力が秀吉にとって脅威となった、あるいは利休が石田三成らと政治的な対立に巻き込まれたなど、様々な要因が考えられます。

高みに交錯した「師弟・友情関係」が、なぜ崩壊し、「裏切り」(秀吉からの視点)あるいは「悲劇」(利休からの視点)という最悪の結末を迎えたのか。それは、権力、美意識、人間のプライドといった複雑な要因が絡み合った結果であったことを示唆しています。天正19年(1591年)、千利休は豊臣秀吉の命令によって切腹を命じられ、その悲劇的な最期を迎えます。

栄光と悲哀

千利休は、切腹する際にも、最期まで自らの美意識を貫いたと言われています。彼の死は、多くの人々に衝撃を与え、日本の文化史においても大きな出来事となりました。

豊臣秀吉は、千利休を切腹させた後、どのような心境であったのでしょうか。利休という唯一無二の存在を失ったことへの「悔恨」があったと言われています。秀吉は、利休の死後、再び茶の湯に傾倒し、利休を偲んで茶会を開いたという逸話も残されており、彼の「悔恨」の深さを示しています。

天下人として栄光を極めた秀吉。茶の湯の求道者として美意識を貫いた利休。異なる道を歩んだ二人の間に結ばれた「師弟・友情関係」は、時代の変化と共に試練に晒され、悲劇的な結末を迎えました。彼らの物語は、栄光と悲哀が交錯する、戦国時代の人間ドラマを私たちに伝えています。

異なる価値観の衝突と、人間関係の複雑さ

千利休と豊臣秀吉という、権力者と求道者という異なる価値観を持つ者同士の関係性は、現代の人間関係や組織運営について、多くの示唆を与えてくれます。

- 異なる価値観を持つ者同士が、互いを認め合い、「師弟・友情関係」を築いたこと。しかし、その関係性が最終的に決裂したこと。これは、異なる価値観を持つ者同士の関係性の中に存在する、理解と衝突の難しさを学ぶ機会を与えてくれます。

- 権力と美意識、あるいは実利と精神性といった、異なる価値観がぶつかり合った時に何が起こるのか。価値観の対立が人間関係に与える影響の大きさ。

- 人間関係における「深層」にある複雑な感情、プライド、そして誤解や不信感が生み出す悲劇。人間の心の闇について考えさせられます。

- リーダーシップにおいて、異なる分野の専門家や、異なる価値観を持つ人物と、どのように関係性を築き、維持していくか。多様な人材を活かすことの難しさと重要性。

彼らの物語は、異なる価値観の衝突、そして人間関係の複雑さについて、深く考えさせてくれます。

天下とわび、交錯した二つの魂

千利休と豊臣秀吉。天下人と求道者、高みに交錯した「師弟・友情関係」の物語。

武力で天下を統一した秀吉と、茶の湯で日本の文化に影響を与えた利休。異なる世界に生きながらも、互いの才能を認め合い、共に高みを目指した日々は、輝きを放っていました。

しかし、関係性は変化し、最終的に利休は悲劇的な最期を迎え、秀吉には「悔恨」が残りました。

天下とわび。交錯した二つの魂。千利休と豊臣秀吉の物語は、異なる価値観の衝突、人間関係の複雑さ、そして権力と美意識の間に存在する永遠のテーマを静かに語りかけています。

この記事を読んでいただきありがとうございました。